たいへいざん さんちょう

秋田市仁別

最終更新:2025/07/19

山頂、明媚絶景…?

Chapter1.お参り

江戸時代後期に秋田を旅した紀行家・菅江真澄 が太平山を登ったルートを辿って、野田口から険しい登山道を進んでようやく登頂した。

が太平山を登ったルートを辿って、野田口から険しい登山道を進んでようやく登頂した。

あいにく当時は雲に包まれて山頂からの視界はゼロに等しかったのが残念だったが、それでも秋田の屋根とも称される山を踏破できた達成感は代えがたく頂に仁王立ちしてしばしの充実感に酔いしれた。

この後に襲いくる壮絶な筋肉痛は今は考えずとも良いだろう。

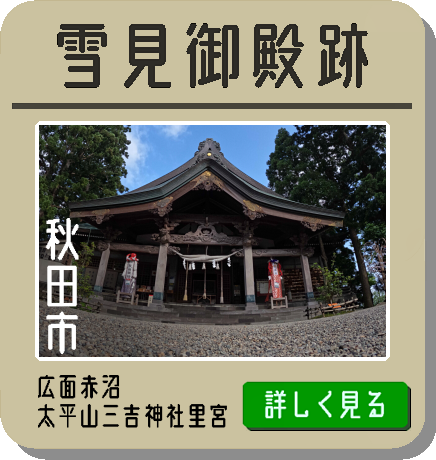

- 創建:白鳳2年(662)

- 御祭神:大己貴大神・少彦名大神・三吉霊神

- 例祭:1月17日

- 開山:7月17日~9月17日

かくばかりすゞふく風の身にしみて よしのゝたけも月や見るらむ

(背面)摩耗して読めず

太平山三吉神社奥宮。

昔の奥宮は赤いトタン小屋だったようだが平成20年(2008)焼失、翌年8月に再建され現在の姿になったようだ。

かろうじて大峰(山頂)に辿り着いた。

堂の隣に籠舎(こもりや)があったが、別当の僧が断食の七日の斎(ものいみ)を行っていたのでやむを得ずこの堂に入った。

御神体は少彦名命であるが、薬師仏をすえて太平山大権現ととなえている。

この太平山の形が大蛇に似ているので「大蛇山(おろちね)」とも呼ばれる。

菅江真澄の日記では、登山中は悪天候に見舞われたが山頂まで着くと雲は晴れ上がって下界の四方八方がよく望めたと記してある。

どの方角に何が見えるか細かに説明しており、遠方においては横手市平鹿の塩湯彦山まで見えたというからその眺望ぶりがうかがい知れよう。

↓真澄の記録を表で分けてみた。

【菅江真澄の記録の遠望】

| 方角 | 遠望 | 距離 |

|

子丑

(北方東より) |

馬場目岳

|

4.79km

|

|

艮

(北東) |

萩生岳(天上倉山)

|

6.98km

|

|

28.27km

|

||

|

寅

(東北東) |

貝倉、天鼓

|

不明

|

|

竜ヶ森

|

42.09km

|

|

|

寅卯

(東北東) |

塩湯彦山

|

55.25km

|

|

卯

(東) |

雄子骨山(東鳥海山)

|

79.77 km

|

|

辰

(南南東) |

山中

|

|

|

籠滝、六花、襟

|

不明

|

|

|

菅生山

|

不明

|

|

|

午

(南) |

鳥海山

|

80.93km

|

|

未

(南南西) |

山中

|

|

|

坤

(南西) |

男鹿の浦

|

約40km

|

|

酉

(西) |

苧滝の沢、鬼の郷

|

不明

|

|

久保田城柵

|

18.04km

|

|

|

百三段の浦

|

24.36km

|

|

|

戌

(西北西) |

前岳

|

山中

|

|

土崎

|

約21km

|

|

|

亥

(北北西) |

八森の浦

|

約70km

|

|

森山、高岳

|

約25km

|

|

|

亥子

(北方西より) |

岩木山

|

95.51km

|

天気わるくてなんも見えんかった。

真澄が登頂してから直ぐお堂へ水と幣を取り祀神に拝んだように、三吉神社本宮へ参拝した。記帳に『お願いごと』の欄があり、何を書こうか一瞬迷ったが、

『無事に登頂できたことを感謝します』

としか願えずにおれなかった。

7月17日の山開きから9月の閉山まで神職の方が常駐しており、登山客、参詣者を出迎えて登山の疲れを労ってくれた。

手拭い。初穂料1000円。

登山時は平成最後の年だったので、記念にと買って行かれる方もいた。

登頂したのち、堂の小屋で一泊する。

狭い堂内に登山仲間が詰め寄って、神前で畏れ多いが肘を曲げて横になった。

横になったが寝付かれない。

外に出て見ると、雨が晴れて月影が姿を見せた。起き出してみると他の登山客もチラホラと外に出てきた。立小便する人もいた。

夜中に雨は止み、翌朝には下界を一望できた。

休憩所にてしばし一息を入れる。

菅江真澄は仲間たちと太平山に登り、山頂で一夜を明かした。

現在の山小屋(参籠所)ででも宿泊スペースの他、各種お守りや売店もある。宿泊・食事を所望の際は事前に要予約との事。

ビールも売っていた。割高ですが。

休憩は無料です。

「字は得意ではないのですが、それでもよいですか?」

当直されている神職神社で祭儀や社務を行う職業。

さんは御朱印神社や寺院において参拝者に押印される印章、印影。

さんは御朱印神社や寺院において参拝者に押印される印章、印影。

の所望にとても謙虚に応対してくださったが、とても立派な揮毫をモノにしてくださった。

の所望にとても謙虚に応対してくださったが、とても立派な揮毫をモノにしてくださった。

そればかりか優しく労っていただき、疲れも些か和らいだような心地でした。

本当にありがたいので御朱印は今も大事に保管しております。

大峯ノ社

大峯ノ社

大峯ノ社

大峯ノ社

この堂のうちに祠があり、紫銅で鋳造した鏡像がある。

また同じ金属で鋳た八寸ほどの蜜迹金剛神(仁王)のような姿の像もあった。本来太平山は薬師如来を祀り、その眷属の十二神将が失われて一柱のみが残ったものだろうと真澄は推測する。

太平山には『三吉さん』という神が鎮座しているが(後述)、もともとは薬師如来が祀られており、太平地区の源正寺に阿弥陀如来、釈迦如来、観音菩薩とともに慈覚大師の彫った四像として知られていたが、いつの頃からか薬師如来像だけが太平山に飛んでいき、山頂に祀られる奥宮。

山の頂上や中腹にある社のことを指す。

ようになったと言われている。

ようになったと言われている。

真澄翁は奥宮に奉られている複数の御神体神道に於いて神が宿るとされる物体で、礼拝の対象となる。

を5枚スケッチした。

を5枚スケッチした。

4枚は如来が彫られた鏡像であるが、1体は紫銅で鋳造された立像であった。薬師如来の眷属・十二神将の1柱であろうか。

Chapter2.山の神様

この山に三吉という神鬼がいて、ときおり見た人があると、もっぱら語られている。山鬼神というものをいうのであろう。樹神(コダマ)・やまびとのたぐいであろうか。

南の国のどこの山々でも天狗がいるということを空想もまじえていうが、この出羽・陸奥の国では大人・山人というものの話をもっぱら語って、天狗のことはさらに伝えていない。

三吉は実際にいるのだろうか、いないのだろうか。

太平山に祀られている、荒ぶる神様は親しみを込めて『三吉さん』と呼ばれる。

前述のとおり、江戸時代中頃までは「太平山山神」として薬師如来が祀られていたが、以降から『三吉大権現』・『三吉大神』と呼ばれる神様が薬師如来とともに登場するようになった。

三吉さんはもとは人間だったが大平山で霊力を身につけ神格を得たと伝わる。

ケンカが強く、負けず嫌い。相撲と煙草が大好きで荒々しくも情に篤い。

よく東北秋田県は寡黙で我慢強い県民性と言われる事が多いが、それに比してこんな時代劇で見るような江戸っ子気質の神様がこの北国で創造されたというのは面白い。

我慢強いという面は、とかく冬の時期の積雪下で嫌が上にも制限を強いられる生活環境で練り上げられるのかも知れない。そのアウトプットできぬ内なる熱を三吉さんという神に投影しているのかも…、とか今考えた。

余談ですが時代劇で江戸っ子といえば生粋の道産子である北島三郎氏が『暴れん坊将軍』でチャキチャキのべらんめえ口調を見事に演じのけた姿に北国人の相反する内燃を見たりする。

来る日も来る日も毎朝毎晩、除雪に時間と体力を奪われる我々でも屈せずした反骨精神を心の中で育てている。

ドカ雪なんかにゃ負けないわよ。

役行者の創建と伝えられる太平山は修験山腹で荒行を積む修行者。

の修練場として栄え、信仰が確立され独自の講中奥宮。

の修練場として栄え、信仰が確立され独自の講中奥宮。

集落内で特定の条件下で行事や会合を行う習俗。

が組織された。

が組織された。

三吉神社の氏子は赤沼、広山田、蛇野などに限定されるが太平山信仰は秋田から男鹿、隣県、東北全域にまでおよび、戦後の食糧増産を目的とした開拓事業により北海道、果ては戦前のブラジル移住にて三吉神社が建立されたサンパウロにまで拡大した。

県内各地には太平山に模した山を見立てて、神社を立てたり、供養塔を確立して、実際の太平山にかえて登拝している。

供養塔は自然石に神号を彫った文字塔が多く、江戸時代期のものには『太平山』『三吉山』 あるいは『太平山三吉大権現』『三吉神社』などの文字が刻まれている。

三吉さんの伝説や武勇伝はリンク先のページに詳述するのでそちらを参考されたし。

INFORMATION

【野田口コース】

【旭又コース】

【金山滝コース】

【軽井沢コース】

【丸舞コース】

【赤倉コース】

【萩形コース】

【山頂からの遠望】

取材日:2018/08/11

2025/05/01

コメントをお書きください