こぬまやまかんのん

大仙市豊岡字小沼山

最終更新:2025/06/25

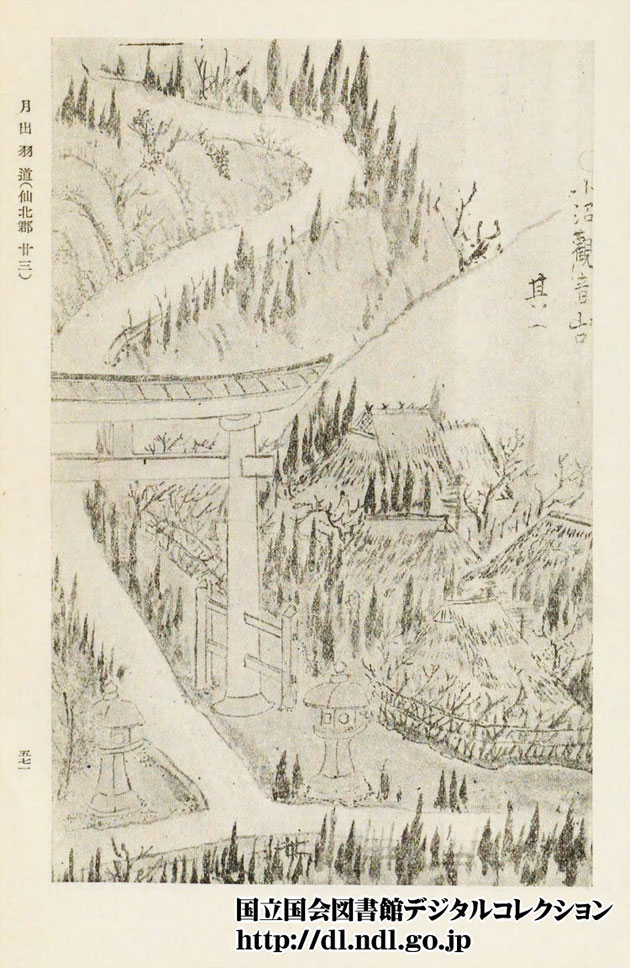

山の頂に小沼

- 来訪:文政11年(1828)

- 年齢:75歳

- 書名:月の出羽路 仙北郡 廿三巻

- 形式:地誌、図絵

小沼山の山頂に社殿を構える。

昔は神社前の沼に中島があり、それに6尺(1.8m)幅の反橋が架けられ、ここを渡ってお詣りしたと伝わる。

この沼にはフナが多く棲み、このフナを獲って食べるとたちまちに祟りがあると記録する。副祭には沼にフナを放流する。

《菅江真澄著・月の出羽路 仙北郡》

Chapter1.仁王、破顔獰猛

聖観音菩薩像は、ケヤキ一木造の像で、材料や手法から地方仏師の手によるものと思われる。全姿は細身に作られ、唇に朱色が残り、額に大きな白毫(びゃくごう)の跡がある。

十一面観音菩薩像は、カツラ一木造で、胡粉(ごふん…貝殻を原料とした白色顔料)塗彩の跡が残っている。天衣をまとい、裳(も)を着けた立像である。

どちらも平安時代の作と推定され、これら二体の仏像は神殿内の厨子(ずし…小沼観音堂厨子/市指定文化財)の中に納められている。※県指定の仏像二体のほかに、県指定の「木造僧形頭部」がある。

〈県指定文化財〉

〈彫刻〉

秋田県教育委員会 大仙市教育委員会

-

説明文

あたたたたたたた

《あ》

-

-

-

-

-

-

Chapter2.フナは神の使い

平安時代の『十一面観音菩薩立像』と『聖観音菩薩立像』の二体が安置される。真澄翁はこの二体の菩薩像について項を割いて詳細を書く。

《菅江真澄著・月の出羽路 仙北郡》

- 草創:養老2年(718)

- 御祭神:

-

- 伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

- 伊邪那美命(いざなみのみこと)

- 大山祇之命(おおやまずみのみこと)

- 久々理比女命(くくりひめのみこと)

- 例祭:8月20日

- 別名:小沼神社

アコーディオン

あああ

説明文

あたたたたたたた

《あ》

-

小沼神社

小沼神社

小沼神社

小沼神社

Chapter3.祭事

神社に獅子頭があって昔は集落で獅子舞をされていたが、

他集落の獅子舞が小沼にはいるのは獅子が喧嘩するので禁忌とされた。

それは獅子舞関係の縁起物も含まれる。

現在は舞も失伝しているが、ご開帳時に拝覧できるという。

(地元の方談)

※注釈

-

Chapter4.周辺スポット

十六沢城址は、町の東端にあり小沼山に連なる標高200mの小高い山に位置しています。

この城址の由来について『秋田風土記』には、10世紀のころ宮藤六兵ェ、左近の将監に任じ、名を有信といって、小沼等8ヶ村を有し、十六沢城を築いた。天喜5年(1057)兵火のため焼亡、建暦2年(1212)白岩城主・善右ェ門のために落城したと記され、白岩の支城の役割りを果たしていたと考えられています。そのあと天正年間に白岩城が角館城の戸沢盛安に攻められ落城し、十六沢城は廃城になったとあり、鎌倉時代初期の山城であったとおもわれます。今も馬場址や井戸沢の址といわれる場所が残され往時が偲ばれます。 頂上からは町全体がパノラマのように広がり、昭和54年に秋田県憩いの森の指定を受けています。

10世紀頃に豪族・宮藤六兵ェによって築かれ、後に角館の有力豪族・白岩氏の支配下に置かれた城址。

現在は緑地公園として整備され、炊事場などもある。

天喜5年(1057)、小沼等8ヶ村を支配した左近将監有信の家臣、宮藤六兵衛尉藤原正種が城主となった。

《月の出羽路 仙北郡》

小沼神社から約1KMほど南に位置する小滝。

小沼神社の水元はこの鳥越の澤から引く。

《月の出羽路 仙北郡》

小沼神社近辺に位置する。

一時期小沼神社と合祀されて豊岳神社に改名していたという。明治以降戦前の時期か。

(ゆーふぉ様より談)

INFORMATION

| 駐車場 | 案内板 | トイレ |

| × | × | × |

◆参考文献

- 国立国会図書館デジタルコレクション

- 真澄紀行/菅江真澄資料センター

- 各種説明板

-

取材協力・ゆーふぉ様

(十六沢城址、諏訪神社、獅子舞談)

取材日:2016/10/27

2022/09/19

コメントをお書きください