なかざとのかんでっこあげ

仙北市西木町檜内字中島

最終更新:2025/06/03

奇祭?否、断じて否

- 祭日:2月吉日 18:00~

- 形態:小正月行事

- 場所:布谷酒店 塞ノ神堂前

- 奉納社:中里 塞ノ神

国記録選択無形民俗文化財 秋田県指定無形民俗文化財 国 選 択 昭和61年12月17日 県 指 定 平成3年19日 行事場所 秋田県仙北市西木町檜内字中島101-1 行事主体 中里カンデッコあげ保存会

『中里のカンデッコあげ』は、中里塞の神の小正月行事として伝えられてきており、毎年、旧暦1月15日の夜 行われているがその発祥は定かではない。

カンデッコとは、朴(ほお)の木で作った小型の鍬のことで、このカンデッコと胡桃(くるみ)の木で作った男根をしめ縄の両端に結んで一対にし、これを神木である桂(村天然記念物指定)に豊作や縁結び、災いの防禦など、その年への願いを込めて投げ掛けるのがこの行事である。

狙い通りに掛かると願いがかなえられるといわれ、また、その掛かったものをはずして家に持ち帰り、栗や柿、李などの木に掛けると多くの実を結ぶといわれているなど、豊穣多産、災疫退散を願う珍しい小正月行事である。

この行事が行われる中里の塞の神は、檜木内川が現在よりも西側を流れていた昔、大洪水で桂の大木が沢より流れ出てここに根をおろして鎮座したといわれ、応永年間(1394-1427)、戸沢家盛公が霞の鞭の威力をもって一揆を鎮圧し、その帰陣のおり塞の神を奉斎したとも伝えられている。

現在この塞の神堂には、八衝比古(やちまたひこ)、八衝比売(やちまたひめ)大神、久那斗(くなど) 大神など三神がまつられている。

仙北市教育委員会 中里カンデッコ上げ保存会

Chapter1.わりとセンシティブ

中里塞の神の小正月行事として伝えられてきており、毎年、旧暦1月15日の夜に行われているがその発祥は定かではない。

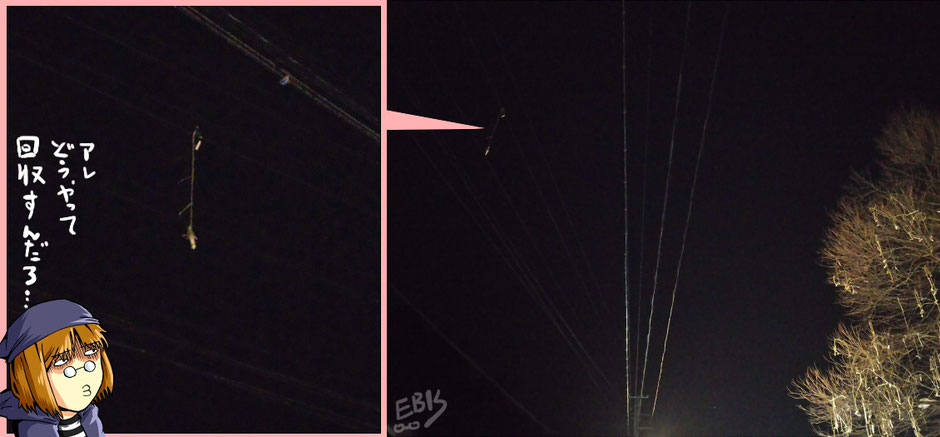

カンデッコと呼ばれる小さな鍬を神木である桂の木の枝に投げて願掛けをする。

会場が主要道路に面しているので、お祭り当日は交通規制しつつ行われる。

原則的に男性のみが参加とされたが一般参加も可能。カンデッコをあらぬ方向に投げ入れたりなどアクシデントもある。

奉られる塞ノ神は不美人で男も寄り付かない女であり、そのためこの『桂のカギ』は男をひっかけるという意味から奉納するといわれる。

『カンデャッコ』ともいう。

朴(ほお)の木で作った小型の鍬のことで、このカンデッコと胡桃(くるみ)の木で作った男根をしめ縄の両端に結んでヌンチャクのように一対にしたもの。

御神木に投擲して狙い通りに掛かると願いがかなえられるといわれ、その掛かったカンデッコを家に持ち帰って栗や柿、李などの木に掛けると多くの実を結ぶといわれている。

Chapter2.わりとセンシティブ

- 形態:男根

- 個体数:一堂宇に複数

- 祭神:

-

- 八衝比古(やちまたひこ)

- 八衝比売(やちまたひめ)大神

- 久那斗(くなど)大神

祠に男根が奉られている事からいわゆる『金精明神』と混同されがちだが、祭神は三柱の神をもって塞ノ神とする。

昔、檜木内川の大洪水で桂の大木が沢より流れ出てここに根をおろして鎮座したといわれ、応永年間、戸沢家盛公が霞の鞭の威力をもって一揆を鎮圧し、その帰陣のおり塞の神を奉斎したとも伝えられている。

INFORMATION

| 駐車場 | 案内板 | トイレ |

|

〇 (羽後中里駅前) |

× | × |

- 金精様

◆参考書籍

- 西木村郷土史

- 各種説明板

取材日:2018/02/17

コメントをお書きください