なかむらななふしぎ

北秋田市阿仁中村周辺

最終更新:2025/06/06

『七不思議』…

それはあまねくオカルトマニアたちの心をくすぐる甘美なる響き。

ピラミッド、バビロンの空中庭園、アレクサンドリア大灯台…な世界の七不思議。

トイレの花子さん、走る人体模型、動く音楽室のベートーヴェン…な学校の七不思議。

そんな群雄割拠たる七不思議がここ秋田にもあるとあっては血湧き肉踊るも無理からぬことであろう。

私は胸を高鳴らせるままに北秋田市は阿仁へ向かった。

打当温泉で湯に浸かりながら地元の古老のお話を聞いてると、やはりというか熊の話題となった。

「ここ数日前も近所のヤツが熊に襲わェでよォ、オメは山に入るのかい?

悪ぃこた言わねえけどやめた方がいんでねェがなァ」

みたいなご忠告をごまんとお受けする。

近年の熊目撃・被害の事例は人里にまで敷居を広げ、今や秋田県は押しも押されぬ熊多発地帯となった。

真澄翁が記録した石の伝説は七不思議のうち5つのみで、残り2話は取りこぼしている。

ではその七不思議を探訪してみよう。

【①梁木石(はりき石)】

中村に由蔵という薪切りの達人がいた。

ある日、いつものように大夫沢でマサカリ一丁で薪切りをしていると、木の根元にケガをした白いキツネが一匹倒れていた。

気の毒に思った由蔵はそのまま家に連れて帰り傷の手当をすると、キツネは嬉しそうに後ろを振り返りながら林に消えていった。

秋、冬ごもりに備えて由蔵は薪切りをしていたところ、近くで身の丈七尺もある山オジが現れた。驚いた由蔵はマサカリを捨てて一目散に我が家へ逃げ帰った。

何日かして、おそるおそる大夫沢へ行ってみると、由蔵が切った薪が積んである近くで、山オジがマサカリを一心不乱に振り下ろし、木を切っている。その速いことといったら、見る見るうちに一張、二張と切り出しては割り、割っては積み重ねる。ふとあたりを見ると、キツネが一匹、頭をこっくりこっくり振りながら山オジのすることを見つめていた。

しばらくして、山オジは積み重ねた薪を運び出そうと手に抱えた。山オジは顔を真赤にして持ち上げようとしたが、薪はびくともしない。山オジはとうとうあきらめてマサカリを放り出し、ほうほうのていで森吉山へ逃げ帰った。由蔵がその薪に近づいて持ち上げようとして驚いた。それはそのまま石になっていたのである。いつのまにかキツネも姿を消していた。

由蔵は「これはきっと、このあいだ傷の手当をしてやったキツネがしたことにちがいない。」と思った。あのときの恩返しに、山オジをこらしめてやったのだ。由蔵はうれしく思いながら家路についた。

以来、山オジは二度と大夫沢に来ることはなかった。いまでも大夫沢の山林に張積の割薪の化石がある。

北秋田市・北秋田市商工会・北秋田市観光協会・中村自治会

のっけから出鼻を挫くようで恐縮だが、この岩は未見ですすいません。

梁木石は結構な山中にあり、先の地元の方の熊に対する警戒を聞いてからは素人が山に入るのは身の危険と判断した。いずれ随伴を巻き込んで再トライしよう。

ちなみにこの岩の話は菅江真澄の記録にはない。

【②大石(サンコ姉石・力石)】

水上沢の大石の上に若い娘に化けては村人に声をかける『サンコ姉』と呼ばれる狐がいた。

岳の山オジが大石を転がして道を塞ぎ村人を困らせるので、強力弥三郎が投げ返し、二人は互いに大石の押合いになり、力尽きた山オジが岳に退散したという伝説の場所です。

比立内の小高い山の上に弥三郎の墓がある。

梁木石と同じく山中に座する。

しかしこちらは山道が舗装されてあり比較的見れる位置まで行く事は容易である。

2つの岩にはそれぞれ名前があり伝説はニコイチでセットになっている。この不思議も菅江真澄の記録にはない。どうやら菅江真澄は山中の探索までは行かなかったようだ。

【③マサカリ石(斧石)】

「昔、処女(おとめ)のところへ通う怪しい男がいた。その男女の仲を妬む荒くれ男が処女を口説いたが振り向いてくれず、ならば間男をうち殺してくれようとマサカリを振り下ろした。男は倒れ伏したが、それは人ではなく大きな石であった。」

石にはまさかりの刃の跡がついたままだった。

《みかべのよろひ》

オセンという美人娘がいた。

善作と恋仲になり若者達の羨望の的であった。

恋かたきの伊助が横恋慕からマサカリ(斧)を投げつけて庭の碁打ち石に傷がついた。

邪推の心を戒めるために村の神社の参道に保存したものという。

【④笠かぶり石】

「だらめき」という沢の兜石は男根に似ていた。

[中略]

かぶと石は今も転がっていた。

《みかべのよろひ》

別名兜石。

編み笠姿の旅の僧が悪さをする山人(山オジ)から村を守るため、立ったまま石になったと伝えられている。

むかし、この中村にも先住民族と思われる者が住み、山窩(さんか)生活をしていた。山窩生活をする者の中には食に困り夜になると村里に忍び降りて略奪暴行をする者もあり、村人はこれを山オヤジと呼んで恐れていた。

毎年初冬のころ森吉山の空台のオジ穴から峰づたいに降りて、中村の曲戸台地から村里に忍び下りては穀物やニワトリなどを奪い取ってゆくのであった。

村人はこの季節になるとよるには固く戸締りをして不安な生活をしていた。

ある晩秋の夜、深編笠の旅の僧がこの地を訪れ、宿を乞うたが、どの家も固く戸を閉ざして、旅の僧を入れてくれなかった。

ようやく村はずれの一軒家で戸を開けてもらうことができた。旅の僧が村の事情を尋ねると、山オジが下りて来て悪さをすることを話した。旅の僧は

「それでは私がその山オジを退散させ二度と下りて来ないようにしてあげましょう。」

と力強く約束した。

旅の僧は夕食を食べたあと、身支度を整え、裏山に向かった。村人は旅の僧の無事を祈り、戸締りをして休んだ。しかし、夜が明けても旅の僧は帰って来なかった。さらに二、三日しても帰って来なかったので、村人たち五、六人が台地に向かった。ふと見ると林の中に笠を上に雪をかむった旅の僧が見えた。村人たちがほっとして旅の僧に近づいて見ると、驚いたことに旅の僧は笠をかむったまま立ち往生した形で石となっていたのである。

いかにも安心したような表情で村里の方をじっと見つめているのであった。村人たちはただ驚き、感謝の念いっぱいとなって、思わず膝まずいて合掌するのであった。

以来、山オジが二度と下りて来ることはなかった。

名前が2つある岩。

これも未見であるが、三角形の岩の頂が白く変色しており正に笠(兜)をかぶったような姿をしているという。

【⑤ユルギ石(動石)】

中村というところに来ると、そっと触ってもゆらゆら動く岩があった。

《みかべのよろひ》

伴五郎という百姓がヤジ(湿原)を開墾して稲籾を蒔いて稲作を始めたところ、その水源に大きな石があった。この石が揺れ動くと雨が多くて不作となり、動かない時は豊作となることわ知った。

以後村人の作占いする石として祭るようになった。

打当温泉へ続く道路から見易い場所に鎮座している。

揺すろうとしたがグラグラと動きはしなかった。どう見ても動きそうにない。というかガッチリ固定されている。

【⑥瘡石(カサ石)】

しばらく行くと、瘡かき石というのがあり、カサのできている人が祈る草八幡といって、野槌、あるいは草野姫を祀る類いのものである。

《みかべのよろひ》

打当中ノ又金山が探鉱でにぎわった頃、

大覚野峠を越えて出稼ぎに来て帰らない夫を探しに来た女がいた。

カサ・クサ(瘡病)に苦しむ幼児を背負い疲れ果てた容姿で行く道の教えを乞うた若い女に「今夜は私の家に泊まって、夜明けに行くように」と進めたが、「一刻も早く夫に会いたい」とのことで山に入って行った。

村人は哀れに思い無縁墓地に弔い供養してやった。以後、疾病除けの神として信仰してきたという。

「カサ(クサ)」とは現在でいう疱瘡や吹き出物のこと。

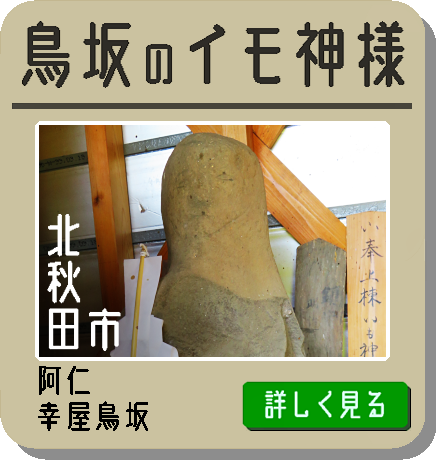

疱瘡除けのご利益がある石は近くには鳥坂のイモ神様などがある。当時の閉鎖された村社会において流行り病がいかに畏れられいたのかが窺い知れる。

【⑦駒爪石】

路傍に こまつめ石 という馬蹄の形をしたものがあり、それに屋根がかかっていた。

《みかべのよろひ》

中村に馬長者あり、若葉香る頃には恒例の馬品評会が行われていた。

親孝行娘と評判のイシが育てた「青」は一際目を引く二才駒である。

長い冬から解放された元気な青が道端の黒光りする大石の上を飛び越えた。すると黒光りする大石の上に蹄跡がクッキリと残った。村人は驚き長者はイシから種牝馬として譲り受け、多くの名馬を産出した。

青の死後、村人は大石の側に葬り馬頭観音堂を建てて祭るようになった。

カサ石と並んで置かれている。

現在は撤去されているが資料によると標柱『菅江真澄の道』はここ建立されていたようだ。

阿仁マタギ駅 阿仁・田沢総合案内所

北秋田市阿仁中村

- 無休

- 無人駅、待合所、案内所、トイレ

文章

名前の通り、構内のそこかしこにマタギアピールを感じるオブジェが配置されている。

七不思議石はそれほど間隔を空けずに中村地区に密集していたわけだが、その中心たる阿仁マタギ駅にも案内地図が掲げられていた。

倉庫…もとい総合案内所に入ってみると、熊の剥製と折り重なるカカシの一群が室内を満たしていた。田植えの時期には『カカシ祭り』と称して駅前に個性豊かなカカシたちが列をなし内陸線の乗降客を出迎えてくれる。

ツールチップ真ん中説明あたたたたたたたたたたたたた

ツールチップ右寄せ説明あたたたたたたたたたたたたた

ツールチップ左寄せ説明あたたたたたたたたたたたたた

追記

| 駐車場 | 案内板 | トイレ |

| × | 〇 | × |

秋田内陸縦貫鉄道

JR鷹巣線~JR角館線間運行

「スマイルレール」と称した秋田内陸線の運行サービス。

沿線温泉入浴クーポン、乗り放題キップ、各種運行パスなど。

秘境の宿 打当温泉マタギ資料館

北秋田市阿仁打当仙北渡道上ミ67

- 営業時間 9:00~21:00

- 休館日 不定

- 入湯料(日帰り) 大人600円 小人200円

- 宿泊 詳しくは公式サイトを参照

マタギ資料館併設。

道の駅あに・マタギの里

北秋田市阿仁比立内家ノ後8-1

- 営業時間 9:00~17:00

- レストランあおしし、土産物産・またたび館etc

チェンソーアート像がいっぱい。

【菅江真澄著作】

◆参考書籍

- 菅江真澄全集第/

- 菅江真澄遊覧記第4巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一訳

- 国立国会図書館デジタルコレクション

-

- 秋田叢書 巻

- 真澄紀行/菅江真澄資料センター

- 各種標柱・説明板

取材日:2017/08/01、2018/10/19

2025/06/01

コメントをお書きください