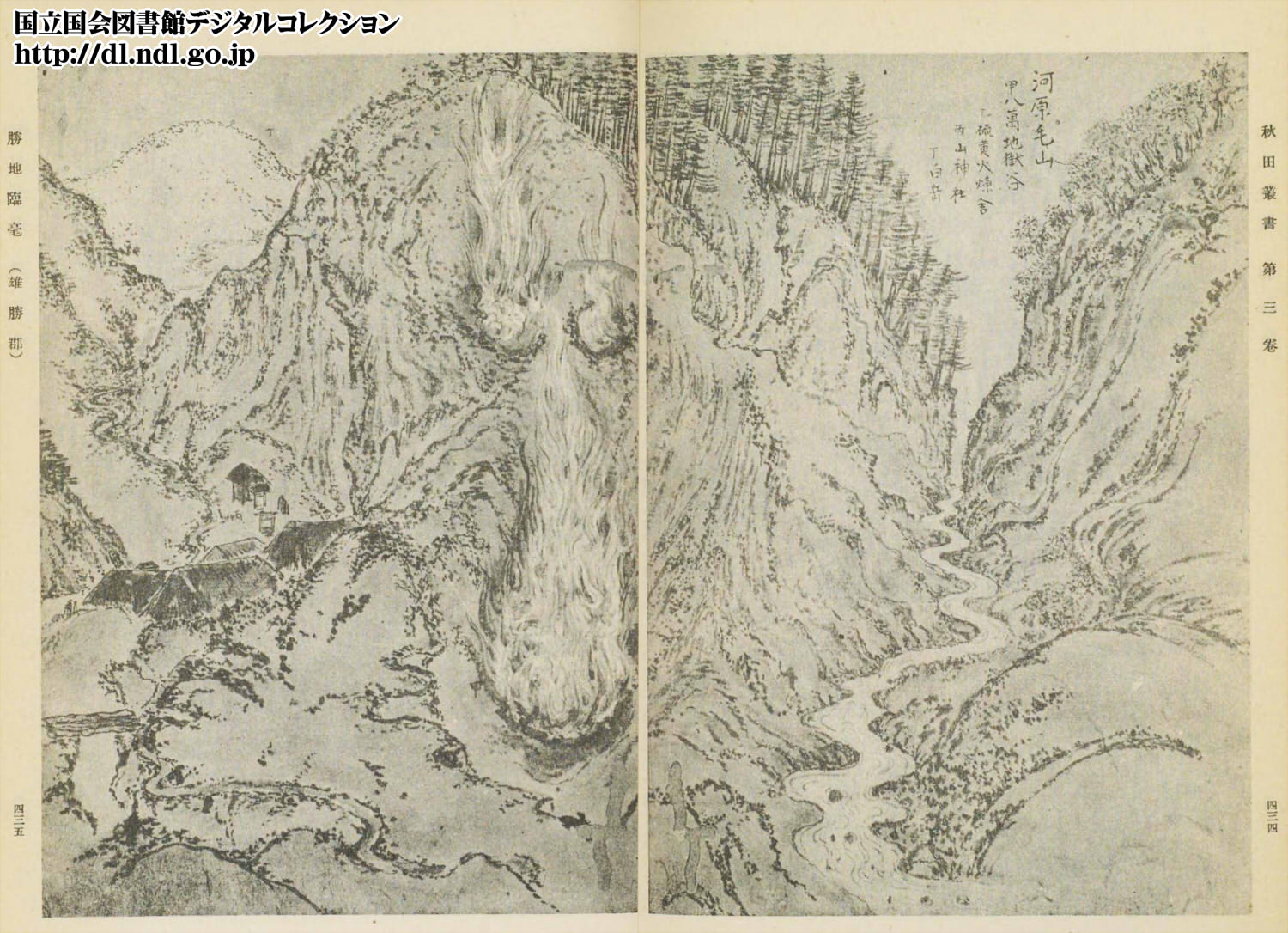

かわらげじごく

湯沢市高松川原毛

最終更新:2025/07/19

地獄めぐり

- 来訪:文化11年(1814)9月

- 年齢:58歳

- 書名(形式):

-

- 高松日記(日記)

- 勝地臨毫(地誌)

- 雪の出羽路 雄勝郡(地誌)

-

早朝、雪が降りつもった白土の山を三津川から来た高橋甚太郎という案内人を先導に山を進んだ。

弥陀の浄土と名づけられた所をよじのぼり、中野津を過ぎると硫黄が採掘されていた。

賽川原もとおり過ぎて、剣の山の背面にあたると思われるところに大釜とよばれる所がある。そこは石硫黄が燃え、たいそう太い炎がしろじろと高くあがり、それが雲となり霧となって麓の山路を覆っている。

噴出孔の響きは落雷でもするかのように、山に鳴り轟いていて恐ろしいほどである。

《菅江真澄著・高松日記》

本草学者の真澄が川原毛で見た山野草を地誌に記録した。

【菅江真澄が川原毛で見た草木】

| 画像 | 名称 | 特徴 |

|

イワナシ

(山枇杷菜、伊婆梨子、岩梨) |

ツツジ科

ナシのような食感の実が生る。 阿仁や比内などでは岩豆と呼ぶ。 |

|

ヒメイワカガミ

(地桜) |

イワウメ科

花の色は薄紫、雪が消えるの待ち咲く、その意味で『われさき』と呼ばれる |

|

イソツツジ

(岳茶、花は岳丸雪(だけあられ)、玉柴) |

ツツジ科、常緑低木樹

これで茶をつくり疝気の治療薬とする |

-

川原毛地獄は古くから羽州の通融嶮(つうゆうけん)と呼ばれ、南部の恐山・越中の立山と共に日本三大霊山の一つであり、王朝時代から多くの修験者や参詣人が訪れ女人禁制の山であった。

白い山肌は噴出される酸性火山ガスの漂白作用による。有毒。

硫黄の結晶が確認され、硫黄の採掘は江戸時代から昭和中期まで続けられた。

ゆざわジオパーク指定。

- 大同2年(807):月窓和尚が霊通山前湯寺を建立。

- 夭長6年(829):慈覚大師が訪れ、法羅陀地蔵と自作の面を奉献。

- 明徳4年(1393):前湯寺は梅壇上人により三途川に移転。

- 元和9年(1623):硫黄の採掘開始

- 昭和41年(1966):閉山

地獄の名の通り、血の池地獄や針山地獄など136の地獄があり、極楽もある。

先では熱湯が噴出して湯の川となり、温泉跡もある。

天然の打たせ湯・川原毛大湯滝

滝そのものが温泉であり、滝つぼや渓流は天然の露天風呂となる。 温泉は、滝より上流で湧き出ており途中で泥水と混ざり、夏の間はちょうど良い湯加減になって流れ落ちていく。

ゆざわジオパーク指定。

落差:約2m

温度:98℃

泉質:強酸性

入浴適期:7月上旬~9月中旬

- 山域:

- 標高:

- 祭祀:

- 宿泊:

- 別名:

INFORMATION

| 駐車場 | 案内板 | トイレ |

| 〇 | 〇 | × |

◆参考文献

- 菅江真澄全集第

- 菅江真澄遊覧記第5巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一訳

- 国立国会図書館デジタルコレクション

- 真澄紀行/菅江真澄資料センター

- 各種説明板

取材日:2018/06/10

コメントをお書きください