【うらぼんえ】

【仏教行事】

SENZO-KUYOW

お盆の事。

旧暦7月15日を中心に行われる仏教行事。

梵語のウランバーナ(ullambana)の音訳であり、「倒懸(とうけん)」の苦を受ける死者のために祭りをおこない、三宝に供養してその苦を免れしめる行事で、仏説盂蘭盆などに説くのに基づくとせられる。

また、インドの古い農耕儀礼がわが国に渡って、その農耕儀礼性儀がわが国の固有信仰とも比較的自然に結びのき得たのではないかとされているが、今日残っている民間の盆行事のうちには、なお仏教以外の古い信仰が痕跡を上どめている。

盆に迎える精霊を東北地方の一部では「ホカヒサマ」というが、ホカヒは供物をいれる器物の名で、それがやがて迎える精霊の名となったのである。

これから類推すると、精霊を広い地域でお盆様と呼んでいることから、盆は盂蘭盆の略ではなくて、供物をのせる器物の名で、古く「ボニ」と呼ばれた日本語からきたのではないかともされている。

ただわが国で仏教式の舌蘭盆会が公けにおこなわれたのは既に古く、推古十四年がその起源になっている。

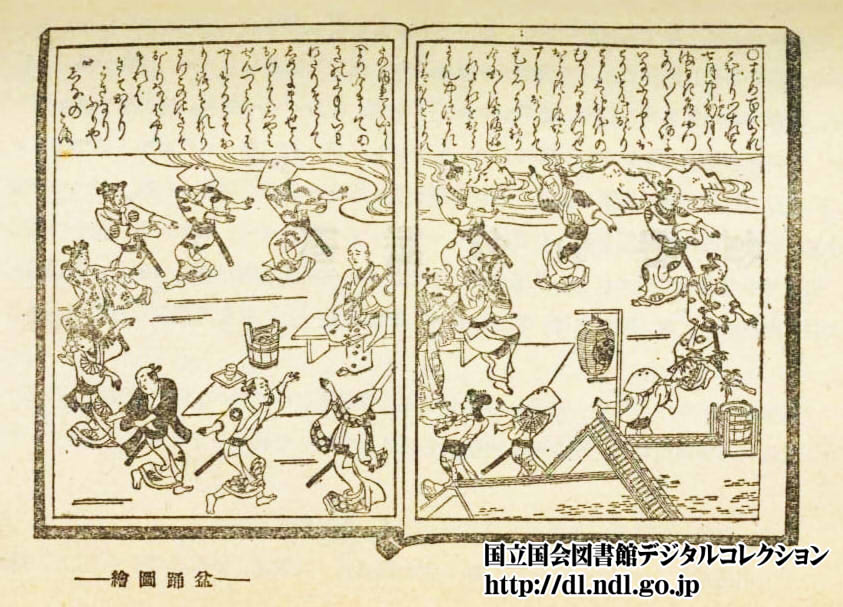

盆踊りは、通常盆の13日から16日にかけて、寺の境内や町村の広場などで、老若男女大勢によって踊られる。

盆に招かれてくる精霊を慰め、またこれを送る踊りとされているが、もと念仏踊に出、小町踊や伊勢踊の要素が加わったものらしいとされている。

古代の歌壇の遺風とする解釈があるが、これは折口信夫博士の説によると誤りであるとされている。(『西木村郷土史』より)

INFORMATION

◆参考書籍

- 菅江真澄全集第/

- 菅江真澄遊覧記第 巻/菅江真澄 内田武志・宮本常一翻訳

- 国立国会図書館デジタルコレクション

-

- 日本民謡の流(編集・加工済)

- 西木村郷土史

- 各種標柱・説明板

最終更新:2025/08/22

コメントをお書きください