ひょうちゅう『すがえますみのみち』

【建立物】

みちしるべ

江戸時代に秋田を旅した紀行家・菅江真澄が滞在や通過した記録がある場所にマーキングされた標柱物。

観光地とか温泉地とか行くとよく見る。

主に秋田県や青森県などの道路脇や寺社仏閣、または観光施設などに建立され、秋田県内では設置場所は500件を越える。

標柱には菅江真澄の記録の引用文と簡潔な解説が記されている。

標柱の他にも、説明板や菅江真澄が詠んだ和歌を刻字した歌碑などもあり、こちらも合わせて当記事で紹介する。

Chapter1.なりたち

つまり『菅江真澄の道』の標柱建立は各自治体が別個で動いたある種のブームであり、秋田県が主導したものではない。

なので後年の管理も市町村によって差異がある。

森吉山頂に無許可で設置したことが平成4年(1992)8月2日付、魁新報に報じられた。

県立公園条例では標柱類は『広告物』扱いで森吉山は第一種特別地域に当たり、高さ5m以上のものは県知事の許諾、それ以下は地元市町村長の許諾を要する。

それを踏まえ、平成5年(1993)11月8日付夕刊の記事に今度は正規の設置許可を得て再建立されたと報じられ騒動は沈静化に至った。

後に国土交通省が全県の標柱・説明板・歌碑のリストを制作したが住所等データは正確ではない(現在リンク切れ)。

Chapter2.標柱の種類

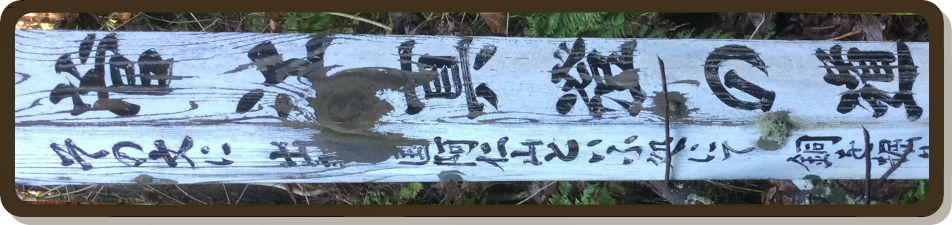

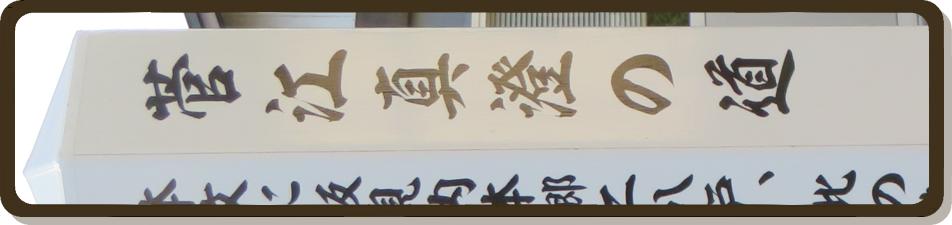

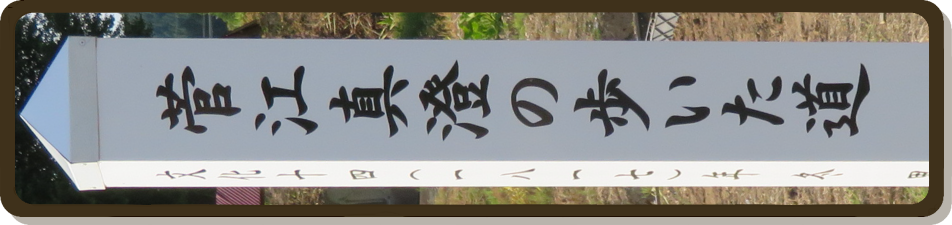

【白柱型】

最もオーソドックスな形。乾燥させた杉木に白くペンキを塗り、筆で文字を揮毫する。

表記の内容は地域により異なる。

長さ- 3000mm(地上2200mm、地下800mm)・太さ-5寸角の柱

表記も各自治体によって微妙に異なる。

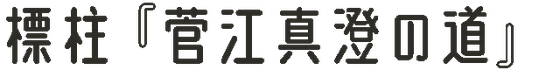

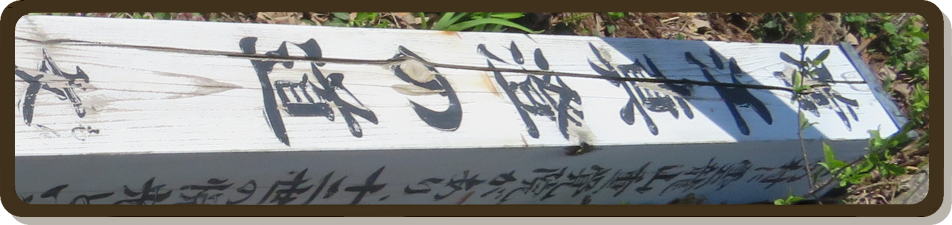

【木柱型】

横手市山内の一部地域に見られるタイプ。

太くて遠目からでも目立つが白塗りしていないので湿気で変色すると文字が読みづらくなる。

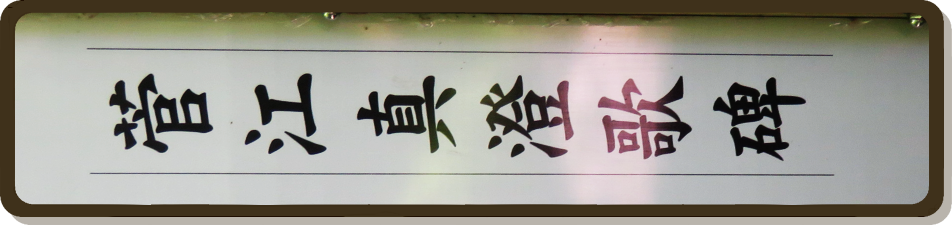

【鉄骨型】

経年劣化で倒壊、または破損危機のある標柱は(保存継続意志のある地域によるが)頑強に作り替えられており、かつ一部地域の標柱は立替時期も表記される。

また海の近い地域は当初より鉄骨で建立されている(潮風で錆びる)。

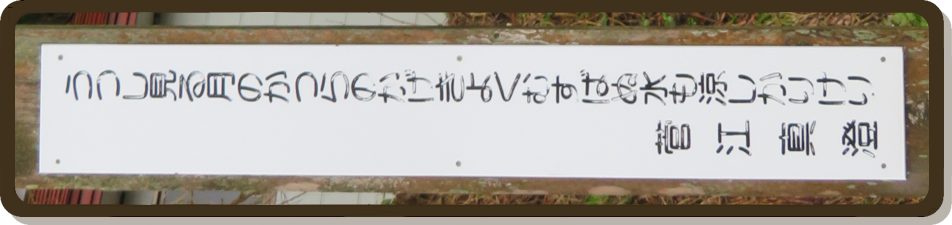

【保護プレート型】

横手市山内に建つ標柱は基本的にこのタイプ。

文字もプリントされており読みやすい。背丈が低いのが難点か。

【立札型】

八峰町に見られるタイプ。2010年建立と比較的最近のもの。

真澄の日記の原文をそのまま表記、図絵も載せているのが特徴。

標柱とは別カテゴリで分類される。

真澄の和歌が刻まれている。個人制作・奉納のものが多い。

Chapter3.標柱の今後

先述したように、『菅江真澄の道』標柱建立はバブル期のブームのようなもので、各自治体の史談会や青年会が自主的に建てたものに過ぎない。

なので後々の維持管理まで計画性があったとは言い難く、建立から30年を経て経年劣化による倒壊や土地整備による撤去の事例が多く、国交相リストの標柱が現在も形を留めているものは少なくなってきている。

なんとか残して貰いたいのが人情だが、個人または有志団体で建てている以上難しい部分があるのだろう。

ちなみに標柱1本につき最低5万円かかるそうです。

私が取材を始めたこの数年でも次々と撤去が進んでいるので標柱を見つけたら即チェックするべし。

国交省作成のデータはあらゆる面で不備なので、後々に新たにリストを作りたいですね。

INFORMATION

◆参考文献

- 菅江真澄全集

- 菅江真澄遊覧記/菅江真澄 内田武志・宮本常一翻訳

- 国立国会図書館デジタルコレクション

- 秋田叢書

- 国土交通省作成『菅江真澄の道』

-

- 標柱・説明板リスト(リンク切れ)

- 大森町地域協議会PDF(リンク切れ)

- 各種説明板

最終更新:2025/08/11

コメントをお書きください